Tout savoir sur la truffe

Les trufficulteurs français plantent des arbres mycorhizés (inoculés) par la truffe de façon à récolter des truffes après plusieurs années d’attente. La trufficulture française a servi de modèle à de nombreux pays en Europe et sur les autres continents.

Si la production truffière en France a connu des sommets au XIXe siècle, elle regagne du terrain après une baisse importante dans la deuxième moitié du XXe siècle. Cette production est sensible à la sécheresse, donc au changement climatique.

L’histoire de la truffe et sa culture en France, en Europe et au-delà, est riche en évènements qui participent à la notoriété du produit autant qu’à l’intérêt croissant pour la trufficulture dans le monde entier.

La truffe

La truffe est un champignon à fructification souterraine qui vit en symbiose avec l’arbre truffier. Cette symbiose est une association à bénéfices réciproques entre l’arbre hôte et le champignon présent sur les racines de celui-ci sous forme d’organes mixtes appelés mycorhizes.

Les mycorhizes, situées sur les extrémités de fines racines, sont microscopiques.

Elles contribuent à pérenniser le champignon sous sa forme végétative (ou mycélienne) et à favoriser sa fructification à partir du moment où le brûlé (rond de sorcière) est apparu sous l’arbre dès la 4ème ou 5ème année.

Les différentes espèces de truffes

L’espèce qui est communément cultivée dans le sud et le centre de la France est appelée la truffe noire ou truffe du Périgord.

Elle porte le nom botanique de Tuber melanosporum ; c’est pourquoi on l’appelle aussi « la mélano ».

Parmi les autres espèces à connaître, on trouve:

- la brumale ou musquée (Tuber brumale) récoltée en même temps que la mélano,

- la truffe blanche d’été (Tuber aestivum) de mai à juillet,

- la truffe de Bourgogne (Tuber aestivum var. uncinatum) de septembre à décembre (présente surtout dans le Nord-Est),

- la mésentérique (Tuber mesentericum) dont le parfum est puissant (parfois d’éther sulfurique).

Depuis 2013, nous savons que la truffe blanche précieuse d’Italie (Tuber magnatum) est présente à l’état naturel dans la vallée du Rhône. Elle a fait l’objet de quelques plantations qui ont commencé à produire en 2019.

La truffe de Chine (Tuber indicum) est importée depuis les années 1990 en Europe mais ne fait l’objet d’aucune culture en France. Bien que très ressemblante à la truffe Tuber melanosporum, son parfum est moins intense.

Tuber melanosporum

Tuber brumale

Tuber aestivum

Tuber uncinatum

Tuber mesentericum

Tuber magnatum

Tuber indicum

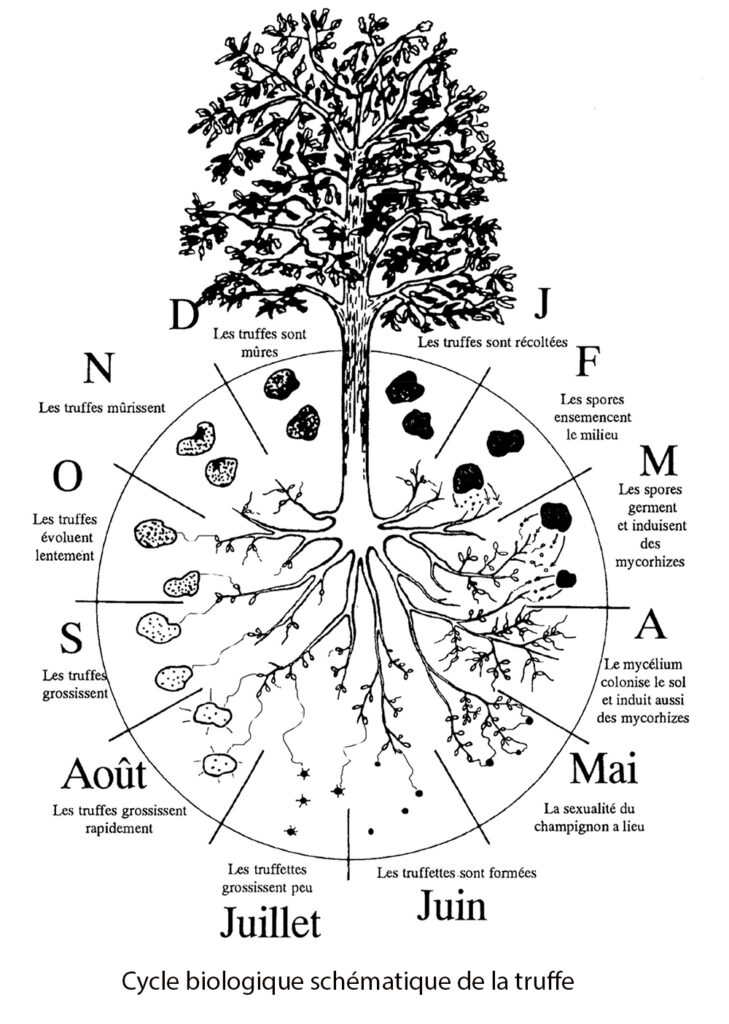

Le Cycle biologique

Le cycle biologique de la mélano (Tuber melanosporum) est assez bien connu. Les truffettes naissent en mai et juin, grossissent principalement en août, sont mûres surtout en décembre, janvier et février.

Si elles ne sont pas récoltées, elles libèrent leurs spores (la semence du champignon) qui, en germant au contact des fines racines, vont contribuer à former de nouvelles mycorhizes.

C’est essentiellement à partir des filaments mycéliens issus des mycorhizes que va pouvoir débuter à nouveau le cycle biologique avec la naissance des truffettes.

Le cycle biologique de la truffe de Bourgogne (Tuber aestivum var. uncinatum), voire de la truffe d’été (Tuber aestivum), est différent en raison des naissances de truffes aussi bien à l’automne qu’au printemps (voire en été).

Les truffes, qui naissent au printemps (sous climat continental, en particulier en Hongrie, Roumanie, Pologne), sont récoltées à la fin de l’été et en automne avant les grands froids de l’hiver destructifs des corps fructifères dans le sol. En France, la truffe d’été naît très probablement à la fin de l’été et est récoltée en mai, juin et juillet.